«Он забыл, что в нашей стране время — ничто». Классический китайско-американский бестселлер вышел по-белорусски

Чем белорусскому читателю может быть интересна книга о традиционной китайской семье? Рассказывает Зося Луговая.

«Вецер з Усходу, вецер з Захаду» — история столкновения традиционного китайского мира с прогрессивным западным на примере одной зажиточной китайской семьи. Книгу называют семейной сагой, хотя по нынешним меркам она очень скромного размера: 160 страниц. Может ли современного читателя заинтересовать книга, которой скоро сто лет? Что она может ему предложить?

Перл Бак (Pearl Buck) — известная американская писательница, лауреат Нобелевской премии 1938 года. Вместе с родителями-миссионерами она долгое время провела в Китае. Перл взрослела в китайской среде, и это позволило ей глубоко понять китайский характер и образ жизни. Аннотация к книге утверждает, что даже сами китайцы признают Перл Бак китайской писательницей.

Это книга о молодой женщине, которая вдруг оказывается на границе столкновения двух миров: западного и восточного, американского и китайского. Квэй-лан растет в традиционной китайской семье, которая живет так, как жили предки столетиями. Но она выходит замуж за мужчину с западным образованием — и ее мир переворачивается.

Как не потерять при этом себя? Как сохранить свою идентичность? Что новое и полезное можно взять для себя из других культур? Все это по-восточному тонко затронуто в лаконичном, но цельном и глубоком тексте Перл Бак.

Квэй-лан становится мостиком между старыми и новыми мирами, рассказывает о постепенных изменениях в себе, в отношениях с мужем и с семьей. Примечательно, что ни она, ни муж не рвут семейные связи радикально, что в нынешнем индивидуалистическом мире — привычный сценарий. Терпение, с которым молодая семья отрекается от того, что считает неприемлемым (например, в воспитании детей), но продолжает заботиться о родителях, удивляет и трогает. Бывает, что и немного раздражает, но здесь самое время вспомнить, что это не просто другая культура, но и совершенно другая эпоха.

В белорусском переводе сохраняется не совсем наша интонация: он читается легко, но хорошо передает, что мы имеем дело с другим менталитетом и мировосприятием. В книге будет много такой экзотики, как устройство традиционного китайского дома (разделение на мужской и женский дворы), наличие жены и наложниц (мать героини — Первая дама, а есть еще Вторая, Третья и Четвертая), безусловное подчинение детей родителям, бинтование ног девочкам и их страдания ради сомнительной красоты. А еще — особая важность мальчиков, незначительность девочек и представление о том, что ребенок принадлежит всей семье, а не только матери и отцу. Специфическое образование, условная медицина, ритуальность жизни. Ярко выраженный патриархат и почти рабское положение прислуги. Но при этом очень тонкое восприятие природы: цветов, звуков, запахов. Героиня рассказывает, что час сидела в саду и слушала птиц, а о своем взволнованном эмоциональном состоянии говорит: «Я бросаюсь туда и сюда, как хрупкая слива на ветру, слишком порывистом, чтобы ему сопротивляться».

Эта книга напоминает: мы мало знаем о других. Даже если кажется, что знаем. Даже если уверены, что быстро поймем и сможем адаптироваться. Думаю, это откликнется многим из сегодняшних белорусских эмигрантов. В книге этот аспект раскрывается на примере брата Квэй-лан и его американской жены, с которой он возвращается домой после учебы в США. Брат в своем протесте идет дальше, чем Квэй-лан и ее муж. Он отказывается заключать брак, устроенный еще при его рождении, привозит чужестранку и не подчиняется родителям. По сути, он начинает принадлежать какому-то новому и достаточно условному миру. Он не здесь, не там, а где-то над нынешними США и Китаем.

«На Западе он привык к тому, что любые его пожелания немедленно выполняются. Он забыл, что в нашей стране время — ничто и что его судьба может остаться нерешенной до самой смерти. Здесь некому подгонять, чтобы ускорить события».

Американка Мари, которая всем сердцем хотела стать частью китайской семьи мужа, проявляла выдержку и терпение, в определенный момент констатирует: «Я навсегда американка». И говорит, что не может стать кем-то другим. Звучит как напоминание всем тем, кто пытается отказаться от себя прежнего в условиях эмиграции.

У книги хороший финал с привкусом легкой грусти, который напоминает: что-то старое должно уйти, исчезнуть, уступить место новому. Люди, выросшие и прожившие жизнь в другом укладе, не всегда смогут принять изменения. И эти чувства — боль и разочарование — могут ускорить их смерть.

«Для пожилых родителей наступили беспощадные дни, когда компромисс между молодыми и старыми невозможен. Теперь поколения разделены как никогда. Нож нового времени отсекает ветвь от дерева».

Во время чтения у меня возникли параллели с реальностью, в которой существуют белорусы. А вместе с ними — много вопросов о родителях и детях. Во все времена существовал разрыв, а то и конфликт между поколениями. Но что в нашем конкретном случае? Какими будут белорусские дети, которые сейчас рождаются и растут на перекрестке культур в эмиграции? Возможно ли сохранить баланс между разными культурами в одном маленьком человеке? А что будет с детьми внутри авторитарной Беларуси? Насколько возможно уберечь их от интоксикации? И смогут ли эти миры найти общий язык в будущем? Что должны для этого делать мы? И делаем ли?..

«У него будет свой собственный мир. В полной мере он не будет принадлежать ни Востоку, ни Западу, а значит, будет отвергнут всеми, потому что никто не поймет его. Но если в нем будет сила обоих родителей, то он познает оба мира и так победит», — говорит Квэй-лан о племяннике, который родится у ее брата и американки Мари. Если взглянуть немного шире, то за этими двумя родительскими фигурами можно увидеть страны и культуры. И надеяться, что чужая культура способна обогатить и усилить. Но только при условии, что и от своей ты не отрекаешься.

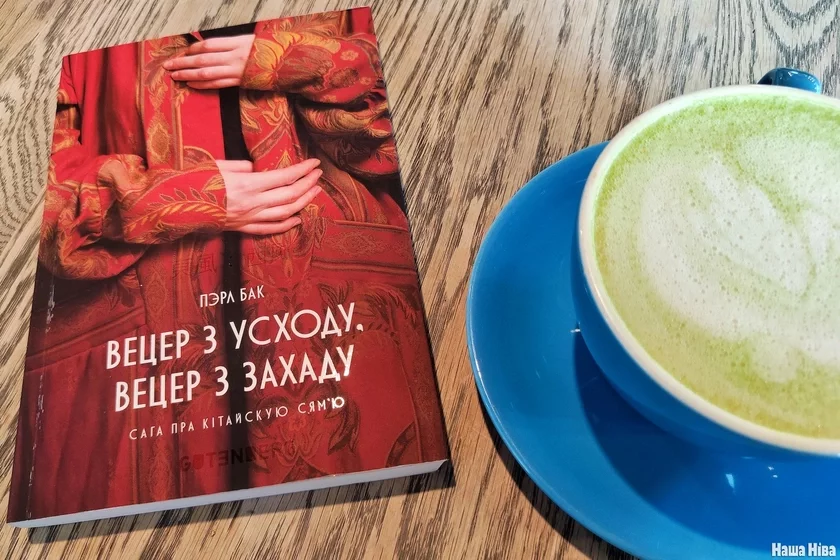

Пэрл Бак. Вецер з Усходу, вецер з Захаду. — Краков: Гутэнберг-паблішэр, 2025. Перевод с английского — Екатерина Нестерович

Комментарии

Прыклады ў папярэдніх хвалях міграцыі. Беларусы "рассеяны" па свету і па большасці губляюць самаідэнтыфікацыю.

Якія-небудзь шанцы былі б, калі б здолелі арганізоўваць свае "гета" або этнічныя анклавы. Аднак такое практыкавалася ва "ўсходніх" народах, у яўрэяў. Заходнія нацыі занадта індывідуалістычныя.

Штосьці дасі інтэграцыя і камунікацыя ў інтэрнэце, але ў яе свае абмежаванні.

А дзеці ў Беларусі будуць "мясам" для чарговага эксперыменту. Раней атрымалі прадукт "савецкі чалавек", зараз тыя ж падыходы на новым узроўні. Нават калі сам чалавек унутры здолее вырасці свабодным, дзяржава і карнікі будуць усё роўна трамваваць псіхіку. І грамадства з паломанымі механізмамі сувязей і ініцыятыў будзе (ужо ёсць) хворым.