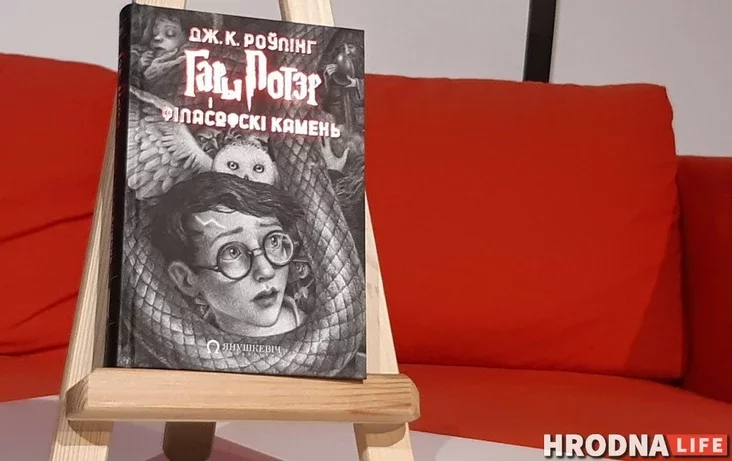

Переводчица на белорусский «Гарри Поттера»: «То, что художник должен быть голодным, — это отвратительная манипуляция»

Беря в руки белорусские издания Роулинг или Сапковского, мы часто забываем, что за ними стоит большая работа переводчика. Того «невидимого» человека, который помогает героям заговорить по-белорусски. О переводах классиков, книжном рынке, «святых текстах», конкуренции с искусственным интеллектом «Будзьма» поговорила с переводчицей Еленой Петрович.

На переводческом счету Елены только за последнее время — четыре книги из эпопеи «Гарри Поттера», также переводы с польского Гжендовича и Словик. Раньше — книги Виткевича, Конан Дойла, Капустинского и Бжехвы. Автор переводов работает с английским, польским, украинским и французским языками, но, как признается, учит новые языки ради «чистой красоты».

Стоит ли переводить для белорусов российскую классику? Существуют ли для переводчика «священные тексты»? Перевод с «гуманитарной целью» — это как? В конце концов, может ли перевод того или иного произведения быть запоздалым?

Это и другое — в беседе.

«Сначала надо знать свой язык…»

— Достаточно ли переводчику знать иностранные языки или… нужно что-то еще?

— Я бы сказала, что сначала нужно знать свой язык (в смысле, язык, на который переводишь) – и прежде всего я говорю о синтаксисе, об «устройстве языка», а не исключительно о лексике. Для иностранного языка есть словари, переводчики, живые носители, с которыми можно проконсультироваться, когда что какое, а за свой язык ответственен только ты сам.

Философ Валентин Акудович рассказывал, что он в 90-е редактировал переводную литературу, вообще не зная иностранных языков. А редактирование — это очень близкое дело к переводу, часто почти тоже самое. Как по мне, для нашего времени это была бы немного радикальная позиция, ведь сегодня иностранные языки выучить просто.

Но в целом так, для хорошего переводного текста намного важнее знание собственного языка, чем иностранного. Ну, и нужно уметь писать на своем языке и хорошо чувствовать стилистику.

— Есть такой штамп, что, мол, писать прозу или поэзию — вот это творчество, а переводы — чисто технический труд… Не боитесь ли конкуренции с искусственным интеллектом, который «заменит» переводчиков?

— Если речь идет о переводах бизнес-литературы или чего-то еще такого нехудожественного, то да, это фактически техническая работа – и будет хорошо, если здесь переводчиков заменит АИ. Но ведь мы знаем, что АИ настолько умен, насколько его научит человек, — так вот, если лучшие переводчики иногда безуспешно бьются над какими-то крутыми текстами (особенно касательно поэзии и / или текстов с хорошей концентрацией словесных игр, придуманных слов и т.д.), то пока что слабо представляю, кто может научить АИ сделать лучше. Однако если так случится — то да, придется признать, что машины лучше нас, что ж поделаешь.

«Упрощать — это немного унижение»

— Когда переводишь классиков (Конан Дойл, Уайльд), есть ли какой-то особый груз ответственности: мол, это же «святое» и нельзя ошибиться?

— Конечно, ответственность есть — но она есть и при любом другом переводе. Однако ошибиться не должен как раз тот самый АИ, ведь errare humanum est (вот в конце концов понадобилось то, что изучала на курсе латыни). Конечно, ошибиться не хочется, но в любом случае это не трагедия. А еще поэтому важно иметь хорошего редактора, который сможет выцепить твою ошибку.

Мне кажется, наоборот, отношение к какому-то тексту как к «святому» иногда как раз мешает — бывает, переводчик боится отойти хоть на шаг, и выходит малочитаемое что-то, что скорее напоминает «подстрочник», а не живой текст.

— Переводя произведения, написанные 100 и более лет назад, нужно ли упрощать определенные моменты, чтобы было понятно читателю сейчас? Нужно ли как-то погружаться в эпоху, биографию автора и т.д.?

— Я немного переводила совсем старых текстов, но я уважаю читателя и поэтому считаю, что упрощать — это немного унижение. Ведь если я сама что-то понимаю/знаю, почему я должна думать, что этого не знает читатель? Если я сама не знала чего-то важного для понимания текста, то тогда я допускаю, что вдруг есть такие читатели типа меня, и в тех текстах, где это к месту, делаю сноску.

И конечно, да, погружаться в эпоху и биографию автора полезно, ведь оно банально помогает самому переводчику что-то понять.

«Когда все уже прочитали по-английски…»

— Перевод и выход «Гарри Поттера» по-белорусски — это было мегасобытие. Вместе с тем злые языки говорили, мол, все уже давно прочитали по-русски … зачем?

— Начну с bitchy-выражения: мнения «злых языков» меня интересуют только в том случае, если носителей этих языков я уважаю. И кстати, сама я слышала вариант «когда все уже прочитали по-английски» — о русском даже не слышала. Мне казалось это таким common knowledge, что российские переводы «Гарри Поттера» не огонь, просто люди привыкли.

Открою тайну: большинство моих коллег переводят прежде всего «для себя» — иногда для гипотетических себя.

Например, «я бы хотела иметь этот текст по-белорусски в детстве». Или в качестве челленджа: «удастся ли мне сделать так же круто, как в оригинале?». Иногда еще включается гуманитарная цель вроде «этот текст просто должен быть и на твоем языке»: тексты типа Библии, «Илиады» с «Одиссеей» или хоть «Маленького принца» — ведь это среди прочего свидетельствует и о постоянстве языка, и в тот самый момент ты становишься причастным к его развитию, к расширению корпуса текстов на нем — а это всегда идет языку на пользу (конечно, речь о качественных переводах).

И последнее насчет «все» — здесь мнение явно преувеличено, так как абсолютное большинство моего круга общения (это люди около 40 лет) никогда не читали «Гарри Поттера» ни на каком языке раньше. Ведь мы просто не попали в тот промежуток времени, когда книги начали выходить: мы были подростками и считали это детской литературой, не достойной нашего внимания.

И я не раз слышала от своих знакомых, что они впервые читают «Гарри Поттера» как раз по-белорусски. Ну и главное: на нас жизнь не заканчивается, рождаются новые люди, которые смогут с самого начала читать книгу по-белорусски.

В общем существование даже нескольких переводов на тот же язык — это абсолютно нормально. Особенно если проходит какое-то время, вырастает новое поколение, язык меняется. Например, знаю, что в Италии сейчас делается новый перевод «Гарри Поттера» — ведь в том, прежнем, есть какие-то ошибки, неточности, староватый сленг. И такие новые переводы — как раз признак того, что язык живой и он меняется.

«Возможно, люди не читали Толстого в оригинале … »

— Нужны ли белорусам переводы российской классики, как думаете?

— Я бы не употребляла слово «нужны». Лично я предпочитаю читать на языке оригинала, если хорошо его знаю. Но они «имеют место быть». Опять же, никто не отменял концепцию «челленджа», о которой я говорила выше — переводчик может сделать себе вызов, взявшись за какой-то классический текст.

И для белорусского языка перевод русской классики XIX века — как раз определенный вызов, ведь в нашей литературе того времени еще не было разработано такой широкой стилистики, поэтому в некотором смысле при переводе нам не на что опираться, не на что ориентироваться, и приходится самостоятельно вырабатывать определенный стиль. Это касается не только российской классики, но и всей в целом — будь то Джейн Остен или Лев Толстой.

Ну и опять же, есть люди, которые предпочитают читать по-белорусски: возможно, они не читали того же Толстого в оригинале (знаю кучу таких людей), но, возможно, заинтересуются, когда текст будет по-белорусски.

У меня есть знакомый, который впервые послушал группу «Петля пристрастия» только после того, как ребята выпустили белорусскоязычный альбом.

У вас есть любимые переводы? Или каждый перевод — отдельная история и «отношения» с автором и книгой, поэтому сравнивать невозможно?

— Пожалуй, по энерго-/часо-/и-всего-прочего-затратности мне самый дорогой из собственных переводов — роман «Ненасытность» Виткевича. Это был самый большой челлендж, это сложный язык, автор придумал кучу новых слов в польском языке, оставил много загадок.

Мне повезло — я переводила этот текст, будучи на стипендии Gaude Polonia, и у меня была консультант Эльжбета Гжиб из Варшавского университета, специалист по этому автору. Она меня познакомила с другими «виткациологами» — исследователями творчества Виткация/Виткевича — и я могла тоже задавать вопросы им. Это была безумно сложная работа, и я горжусь собой, что смогла довести ее до конца.

«Тексты, которые я хотела бы перевести, написаны на английском»

— Можете представить ситуацию, что переводите книгу, а она … не нравится! И появляются мысли, не лучше ли написать самому достойнее произведение?

— Могу представить, более того — я бывала в такой ситуации. Но это как на любой работе: мы не всегда в восторге от каждого рабочего задания, но мы же взрослые, то иногда приходится делать то, что нужно, а не то, что хочется.

— Переводя с польского, например, Гжендовича, были ли мысли, мол, почему же что-то подобное по масштабу и атмосфере не пишется по-белорусски?

— У меня есть ответ, почему такое не пишется, и я привела еще выше: написать большой текст — это очень дорого. В Польше есть нормальный книжный рынок: если ты более-менее известный писатель, ты заключаешь договор с издательством, пишешь книгу, а в это время издательство дает тебе на что жить, и ты можешь сконцентрироваться на написании. Если такой рынок будет и в Беларуси, то и у нас появятся такие масштабные произведения.

То, что художник должен быть голоден, — это гадкая манипуляция.

— У вас есть «переводческие мечты»? Например, перевести какого-то конкретного автора или выучить еще один (возможно, экзотический) язык?

— Мечтать я не люблю, но есть идеи — они вполне осуществимы, только требуют времени, а с ним непросто, когда приходится кроме переводов иметь еще «нормальную» работу.

Главные тексты, которые я хотела бы перевести, написаны на английском, я бы с удовольствием села за перевод всех остальных непереведенных книг Джейн Остен (по-белорусски есть только «Гордость и предубеждение») и парочки книг Роальда Даля.

Языки я обычно учу ради «чистой красоты» — не факт, что когда-то буду с них переводить, но мне с ними веселее.

Я вообще человек непрактичный и исповедую религию Оскара Уайлда, которая про «любое искусство довольно бесполезно».

Филипенко рассказал, от скольких своих книг отказался бы и почему продал «Теслу»

Бедный, разочарованный — особенно в родных — и никому не нужный. Злой дневник Бородулина позволяет заглянуть внутрь гения

«Мы ніколі не вернемся сабою ранейшымі». Виталий Рыжков вернулся к творчеству и собрал полный зал на поэтический стендап

«Попробую немного утешить вас тем, что все мы счастливые люди». Андрей Скурко получил премию имени Льва Сапеги

Комментарии