Подготовка Свода памятников истории и культуры Беларуси, официального списка недвижимых ценностей, взятых советским государством под охрану, началась еще в конце 1960-х годов, но сам он увидел свет только во второй половине 1980-х. Однако многие памятники, включенные в него учеными, не дождались официального издания.

О своей работе над Сводом вспомнила на странице в фейсбуке Тамара Габрусь.

Белорусский историк архитектуры Тамара Габрусь сегодня известна и почитаема как доктор искусствоведения, кандидат архитектуры и член-корреспондент Белорусской академии архитектуры. А во времена, когда в Беларуси начиналась широкая государственная охрана памятников, она только выпустилась из института.

Будучи аспиранткой Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР, она с коллегами объездила всю страну, фиксируя и обмеряя памятники белорусского зодчества, чтобы взять их под охрану. Но судьба многих из них сложилась трагично еще до выхода в свет Свода памятников истории и культуры Беларуси.

«В 1960-х годах памятники культовой (как тогда определяли) архитектуры находились в чрезвычайно запущенном состоянии по причине тогдашней общегосударственной атеистической идеологии. Кстати, как и многие другие памятники истории, археологии и гражданской архитектуры, усадебно-паркового искусства и так далее.

В результате широкого общественного движения в защиту историко-культурного наследия в 1969 году была принята государственная программа по созданию полного свода памятников истории и культуры народов СССР. В Академии наук БССР с этими научными целями при Институте искусствоведения был создан отдельный сектор «Свода памятников истории и культуры Беларуси». Волей судьбы я стала первой его аспиранткой-архитектором.

Научно-экспедиционная деятельность началась в 1970 году с Брестской области. Моими первыми районами стали Дрогичинский и Ивановский, позже — Ганцевичский, Ляховичский, Лунинецкий, Пинский и Столинский районы.

Знакомство с Белорусским Полесьем на всю жизнь поразило меня великолепием и красотой природы, которой я, минчанка и отличница, никогда не видела. А деревянные храмы! А народное ткачество и песни! А еще молодость и друзья!

В изображении, фиксации, обмерах и описании памятников сотрудникам сектора активно помогали энтузиасты из институтов физики и математики нашей Академии наук. Все потомки семьи Ходыко участвовали: Юра, Лариса и я. Вместе с двумя помощницами я занималась обмерами деревянных церквей. Сделала подвешенную за шею доску для зарисовок и записей, которая немного натирала, но ничего.

Работали быстро: один день — один храм, и сделали много. Уже в 1972 году был подготовлен макет тома Свода по Брестской области. Состоялась всесоюзная научная конференция, в которой активно участвовал Владимир Короткевич.

Но дальнейшая подготовка издания затянулась до 1980-х. И многие исследованные нами памятники деревянного храмостроительства не дожили до этого времени. Часть из них была уничтожена местными властями, растаскана тракторами, сожжена из-за небрежности», — делится Габрусь.

Зёловский храм

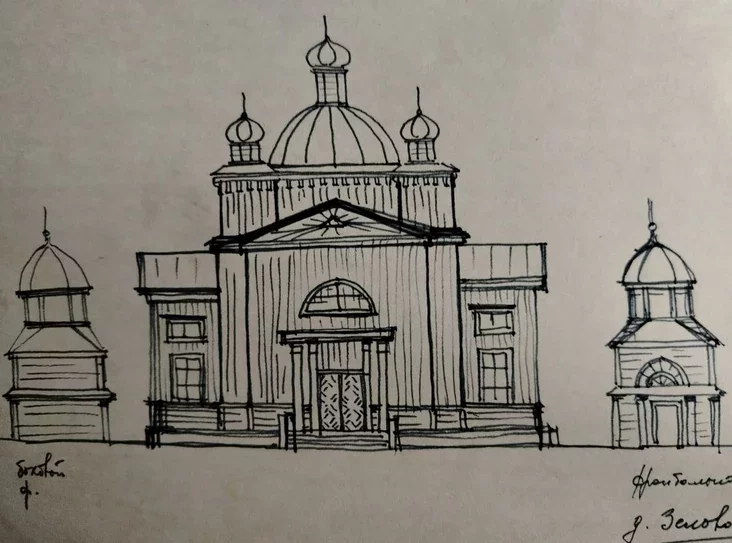

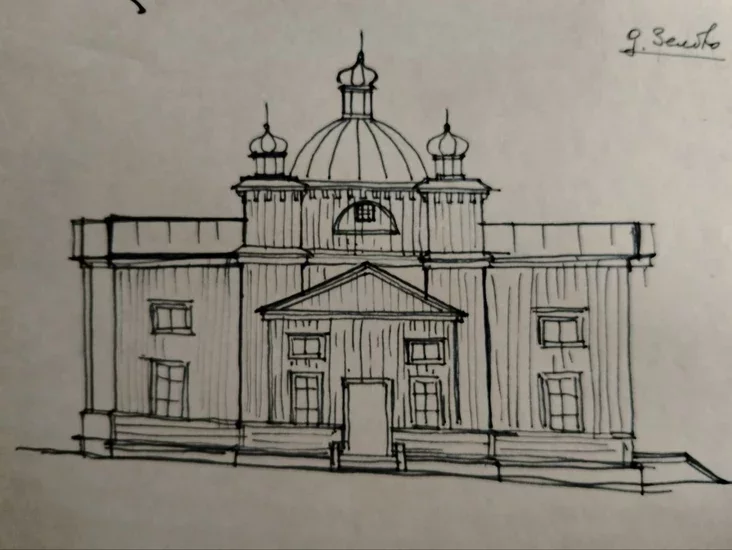

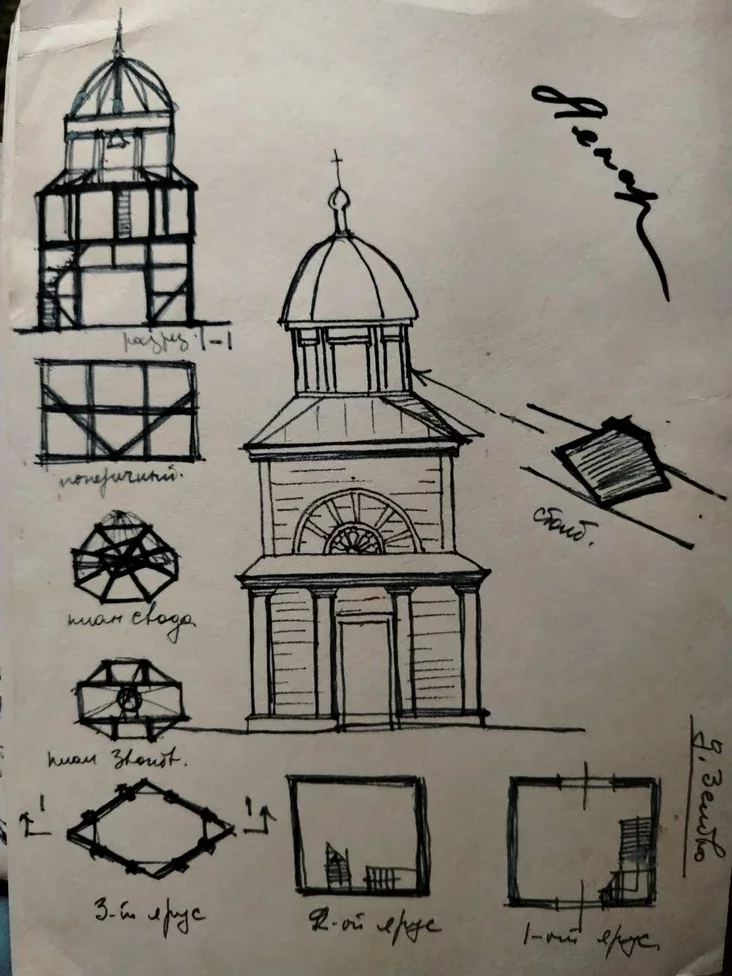

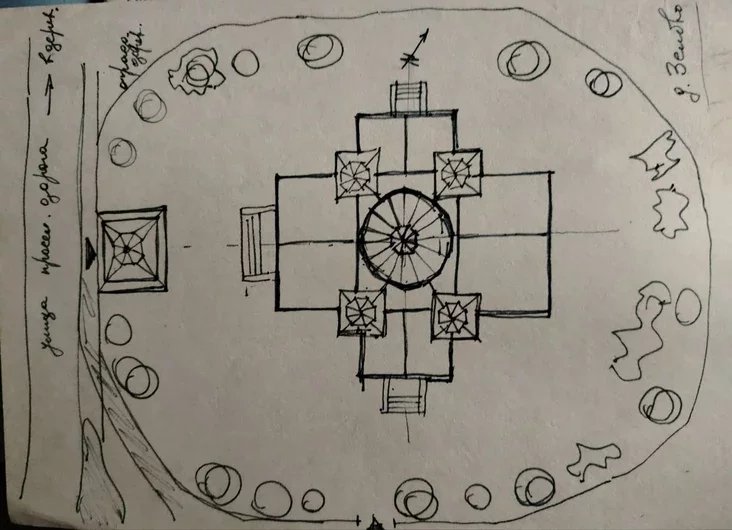

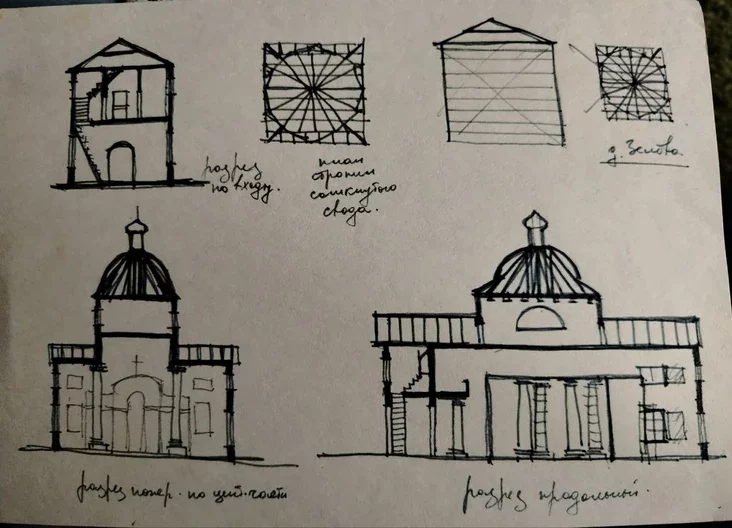

Одной из таких ценных, но утраченных навсегда деревянных церквей, была Троицкая церковь в деревне Зёлово Дрогичинского района, которая была построена в 1842 году. Тамара Габрусь нашла фотографии и зарисовки этого храма в своем архиве 55-летней давности.

«Это был величественный образец позднего классицизма в деревянном храмостроительстве. Живописный ансамбль церкви и колокольни располагался на окраине деревни на участке, огороженном в виде овала. Здание церкви состояло из 5 срубов, которые создавали объемно-пространственную композицию с планом в виде равноконечного греческого креста. Более высокий центральный двухсветовой сруб венчался сомкнутым полусферическим куполом. Четыре башни с главами на углах центрального сруба создавали каноническое православное пятиглавие и символизировали четырех евангелистов. Здание имело традиционную для белорусского деревянного зодчества вертикальную обшивку с уплотнителями, карнизы на фигурных кронштейнах, профилированные наличники, украшенные резьбой входные двери.

Черты классицизма имела также трехъярусная колокольня, увенчанная куполом. Этот выдающийся памятник зодчества уничтожен в 1970-е», — вспоминает исследовательница.

Зёлово хорошо известно искусствоведам по фигуре так называемого Зёловского мастера, яркого иконописца второй половины XVIII века, чье творческое наследие в одном ряду с Малоритским мастером дает основания полагать о существовании отдельной Западнополесской иконописной школы.

Сегодня в полесской деревне не осталось ничего из его когда-то богатого художественного наследия: храм уничтожили, а иконы хранятся в коллекции Национального художественного музея Беларуси.

Судьба памятников

Свод памятников истории и культуры Беларуси был официальным документом, который включал памятники, взятые или предложенные для взятия советским государством под охрану. Издание томов по областям Беларуси и городе Минске продолжалось с 1984 по 1988 годы, в 1990 году вышел доработанный и дополненный том «Свода» по Брестской области на русском языке.

В Своде было более 14 тысяч статей о недвижимых памятниках, но по факту их было еще больше, так как статья включала также такие комплексные памятники, как застройка улиц или комплексы усадеб.

Нельзя не заметить, что сегодняшний Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси содержит значительно меньше объектов — всего 5688. Даже с учетом тех объектов, которые входят в комплексные историко-культурные ценности, такие как исторические центры городов, их насчитывается только 8038 — почти вдвое меньше, чем в позднесоветское время.

Причиной такого сокращения стало то, что при формировании нового списка памятников подавать о них сведения разрешили местным органам, которые просто выбрасывали все, что не хотели охранять.

В результате в некоторых районах в Государственный список попали только братские могилы и городища, но не попало ни одного храма, усадьбы или старого каменного здания. Многие церкви Полесья также были выкинуты из нового списка.

Теперь, чтобы вернуть этим объектам охранный статус (а многие из них были уничтожены за последние три десятилетия) нужно подготовить целую научную работу с исторической справкой, фиксацией и художественной обработкой, на которую местный совет может дать короткий отказ — «не видим необходимости».

«Наша Нiва» — бастион беларущины

ПОДДЕРЖАТЬВитебский музей пополнил свои собрания при помощи таможенников

Обрушились руины популярной у туристов усадьбы. Раньше чиновники отказались ее спасать — причина может удивить

На Брестчине вместо восстановления костела в усадьбе Ожешко ищут тех, кто поможет лишить его охранного статуса

В Клецком районе разрушилась старинная ветряная мельница, которая находилась под охраной государства

Комментарии