Сто лет назад священник-белорус попал в Польшу по обмену политзаключенными. Теперь белорусы нашли его могилу

Ксендз Адам Лисовский распространял произведения Франтишка Богушевича и переводил на белорусский язык Святое Писание. В 1922 году коммунисты чуть не расстреляли его в Минске. Священник вышел из тюрьмы и попал в Польшу благодаря обмену политзаключенными, пишет Ян Ромейко в издании Most.

Адам Лисовский родился в 1882 году в деревне Коренды возле Крево. После духовной семинарии в Вильнюсе продолжил изучать теологию в Санкт-Петербурге, Инсбруке и Мюнхене. Был одним из первых католических священников, которые отбросили принцип «католик — это поляк» и поддержали белорусское возрождение. Во время учебы писал письма отцу по-белорусски. Когда приезжал на каникулы в родную деревню, раздавал крестьянам «Дудку беларускую» Франтишка Богушевича.

Жил ксендз Лисовский скромно. О нем говорили, что у него не было ни ботинок, ни сутаны — ходил в том, что кто-то отдавал или одалживал. Зато, когда были деньги, то отдавал их бедным ученикам и студентам. Один из главных белорусских деятелей первой половины ХХ века ксендз Адам Станкевич вспоминал, что пользовался помощью Лисовского.

Адам Лисовский старался послужить белорусам и своими знаниями, полученными в европейских университетах. Он перевел на белорусский язык часть Нового Завета — Апокалипсис, Деяния Апостолов и четыре письма апостола Павла. Впрочем, он помогал не только белорусам — в 1910-1912 годах в Минске работал в обществе Oświata, которое закладывало польские начальные школы.

Как осудили ксендза и как его обменивали

В 1922 году ксендз Адам Лисовский снова служил в Минске — был настоятелем костела имени Пресвятой Девы Марии. В тот год советские власти под маркой помощи голодающим стали забирать костельные и церковные ценности — ксендз Лисовский этому противостоял. За это большевики приговорили его к смертной казни, которую неожиданно заменили на пять лет тюрьмы.

Об освобождении священника стала хлопотать польская дипломатия. Его включили в список политических заключенных для обмена. После долгих месяцев переговоров 28 апреля 1924 года ксендз Адам Лисовский в группе со 108 советскими политзаключенными оказался на пограничном пункте Колосово возле Столбцов. За них Польша передала Советам 33 человека, арестованных за коммунистическую деятельность и шпионаж.

В Польше ксендз Адам Лисовский служил в деревне Вышки, в 35 километрах от Белостока. Страдал от болезни сердца. Умер 9 октября 1929 года в Уяздовском госпитале в Варшаве. У смертного одра присутствовал ксендз-белорус Петр Татаринович, впоследствии директор белорусской службы Радио Ватикана.

Лисовский распорядился, чтобы его похоронили в городке Клещели. Он хотел лежать на кладбище рядом со своим «опекуном и благодетелем» ксендзом Адольфом Пласковицким, который служил в Клещелях настоятелем и умер там в 1915 году.

Как нашли могилу

Упоминание о том, что ксендз Адам Лисовский похоронен в Клещелях, приводится в журнале Chryścijanskaja Dumka за 1929 год. Все позднейшие публикации о священнике ссылались на этот журнал.

Кажется, никто из белорусов не пытался искать могилу ксендза Адама Лисовского. Во всяком случае об этом не удалось найти никаких упоминаний. Поэтому едем в Клещели.

В Белостоке садимся на поезд, который идет по железной дороге, которая когда-то вела в Брест. Теперь поезда ходят только до пограничной станции Черемха. Через 70 километров выходим на остановке Клещели. По идеально упорядоченной улице идем в центр поселения, которое имеет статус города, хотя едва насчитывает тысячу жителей. Городские права Клещелям дал еще в 1506 году Жигимонт Старый — его бюст сейчас возвышается в центре Клещелей.

Где искать могилу ксендза? Прежде всего идем к костелу, так как священников, как и других заслуженных людей, часто хоронили рядом со святынями. Здешний костел в стиле неоклассицизма был построен в 1907-1910 годах, так как старую святыню после разгрома восстания 1863 года забрали царские власти, разобрали и поставили на том месте церковь. Вокруг костела есть несколько могил, но мы не находим там ни могилы ксендза Лисовского, ни его «опекуна и благодетеля» ксендза Пласковицкого.

Зато на доске объявлений у ворот находим адрес плебании — дома ксендза. Он здесь не рядом с костелом, как обычно, а при главной улице городка. Поднимаемся на крыльцо, стучимся в дверь. Ксендз, кажется, удивлен неожиданным визитом незнакомого человека.

— Хвала Иисусу Христу! — говорим. — Ищем могилу ксендза Адама Лисовского.

Ксендз-настоятель приглашает в канцелярию. Рассказывает, что об Адаме Лисовском не знает, но помнит, что какие-то два священника похоронены на кладбище за городком.

— Один ксендз [из похороненных там] был откуда-то из-под Вильни… Может, это он. Войдете на кладбище через ворота, подниметесь наверх, потом повернете влево. Могила там такая характерная, с металлической оградой.

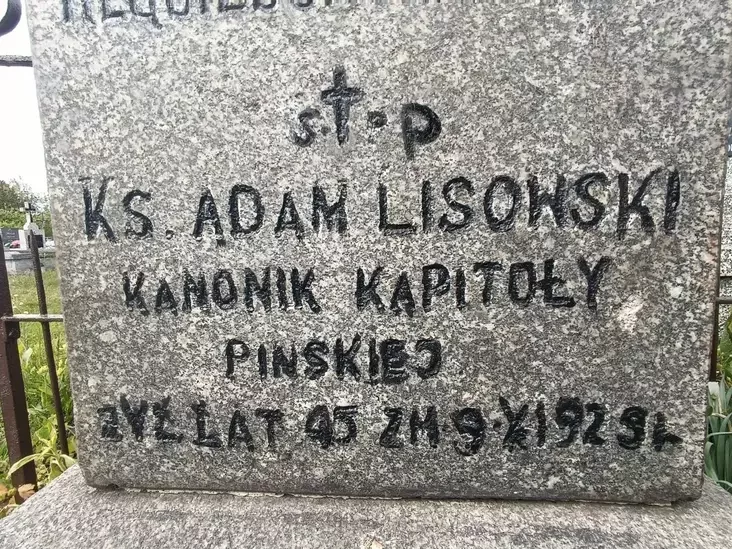

На кладбище находим нужное захоронение. На могиле двоих священников стоит общий памятник.

«Святой памяти. Кс. Адольф Пласковицкий. Почетный каноник, настоятель Клещельского костела. Родился 17 июня 1886 года, почил в Господе 11 января 1915 года. […] Кс. Адам Лисовский. Каноник Пинской капитулы. Жил 45 лет. Умер 9 октября 1929 года».

«Мы в 2020 году так надеялись, что у вас получится»

Поезда в Белосток пришлось бы ждать до вечера, поэтому решаем подъехать автостопом. Через несколько минут останавливается машина — за рулем учительница, которая работает в Черемхе и возвращается домой в Бельск.

— У вас кто-то похоронен на этом кладбище? — спрашивает водитель.

— Нет. Приехали сюда, чтобы найти могилу ксендза, который в начале ХХ века поддержал белорусское возрождение и переводил Священное Писание на белорусский язык.

— А, так вы из Беларуси? А мы же в 2020 году так надеялись, что у вас получится…

Комментарии