Продают коллекцию, конфискованную у Бабарико. А что стало с произведениями, которые конфисковывали нацисты?

Репрессивные режимы конфисковывали произведения искусства у своих жертв, прикрываясь законами, а теперь государствам и коллекционерам приходится возвращать шедевры их настоящим владельцам. Сегодня власти в Минске наступили на те же грабли, распродавая частную коллекцию Бабарико. По итогам аукциона произведения, скорее всего, вывезут в Россию. Будет ли шанс в будущем их вернуть?

«Ничейное» добро

Во времена нацистской Германии кража искусства стала частью общей политики преследования. К началу Второй мировой войны в первую очередь пострадали еврейские коллекционеры и торговцы: их произведения конфисковывали, а в случаях, когда они пытались получить разрешение на эмиграцию, заставляли продавать имущество за копейки.

Так называемые принудительные продажи стали привычной практикой: власти вводили налоги вроде «налога на бегство из Рейха», забирали ценности и одновременно оформляли это как «законные» сделки.

По оценкам, в 1933—1945 годах в Германии, Австрии и оккупированной Европе было украдено около 600 тысяч только произведений искусства, в том числе шедевры Моне, Матисса или Климта. Они попадали в частные коллекции руководителей рейха, в государственные музеи и на арт-рынок, а большие партии складировали в специальных хранилищах.

После войны союзники отыскали около 5 миллионов культурных ценностей в 1500 хранилищах и начали возвращение. Но реституция была сложной, потому что частные коллекции — собственность убитых, депортированных, вынужденных эмигрировать — а потому часто оставались в неопределенном правовом статусе.

Картины и скульптуры из частных коллекций попадали в государственные музеи и на художественные аукционы, где их происхождение не всегда хотели уточнять, или перепродавались по несколько раз, еще больше запутывая их провенанс.

Даже сегодня, через 80 лет после окончания войны, еще десятки тысяч произведений искусства имеют невыясненное происхождение.

Новый подход

Кардинальный поворот в вопросе возвращения частных коллекций произошел только через полвека после войны. В 1998 году 44 страны, в том числе Германия и Австрия, подписали Вашингтонские принципы: страны были обязаны открывать архивы, исследовать происхождение, публиковать результаты этих исследований и искать «справедливые и равные решения» в отношении таких произведений искусства. В 2009-м в Чехии была принята Терезинская декларация, которая расширила обязанности и включала уже и утраченную недвижимость и сохранение памяти о Холокосте.

С 1990-х годов наследники репрессированных нацистами активно включились в борьбу за наследие своих родственников и восстановление исторической справедливости. Наиболее известной является история Марии Альтман, чьи претензии на «национальное достояние» Австрии всколыхнули страну и мировой рынок искусства, дав надежду другим наследникам жертв нацистов.

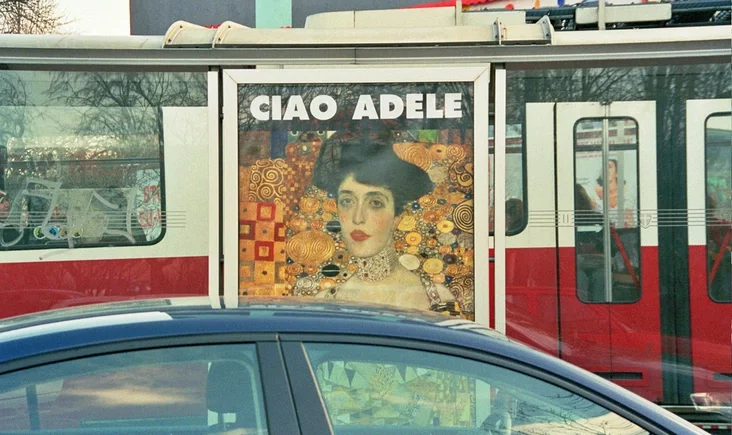

«Золотая Адель»

Мария родилась в Вене в богатой еврейской семье Блох-Бауэров. Ее тетя, Адель Блох-Бауэр, была одной из главных муз художника Густава Климта. Именно она позировала художнику для «Портрета Адели Блох-Бауэр I» — картины, известной сегодня как «Золотая Адель». В доме семьи хранились и другие работы Климта — «Портрет Адели II», «Березовая роща», «Яблоня I», «Дамы в Унтерахе на Аттерзе».

В 1938 году, после аншлюса Австрии, нацисты конфисковали все имущество Блох-Бауэров вместе с коллекцией картин Климта. Фердинанд Блох-Бауэр, промышленник и муж Адели, бежал и умер в эмиграции в 1945 году. Картины попали в австрийскую галерею Бельведер, где они считались «национальным наследием». По официальной версии их государству будто бы отписала Адель.

Но в конце 1990-х журналист Губертус Чернин в архивах нашел документы, которые показывали другое: владельцем картин был муж Адели, и он оставил все наследникам — детям своего брата. Австрийское государство, таким образом, не имело законных прав на картины.

Суд, который изменил правила игры

Мария Альтман, которая с мужем сбежала от нацистов и жила в Лос-Анджелесе, сначала пыталась добиться справедливости в Австрии, но судебные сборы были неподъемными — за то, что принадлежало ей по праву, она должна была заплатить $1,5 млн. В 2000 году женщина подала иск в США против Австрии. Это громкое дело дошло до Верховного суда США, который в 2004 году постановил, что государства не защищены иммунитетом, когда речь идет об имуществе, украденном с нарушением международного права. Это решение имело историческое значение и открыло путь для многих других исков.

В результате в 2006-м арбитраж в Вене постановил: все пять картин Климта нужно вернуть наследнице Альтман. Для Австрии, которая воспринимала картины как национальное достояние, решение суда стало шоком. Их стоимость оценивалась примерно в 300 миллионов долларов, который оказался неподъемным для Австрии. В результате Альтман распродала на аукционах частным коллекционерам произведения Климта, которые еще недавно украшали музей в Вене. «Золотую Адель» купили за рекордную для того времени цену для живописи — $135 миллионов.

Наследница Блох-Бауэров показала, что она имеет право распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению.

Последователи

История Альтман стала морально-правовым символом: после него другие страны начали более активно пересматривать свои коллекции, выискивая произведения с сомнительным происхождением. В 2001 году в Нидерландах вернули наследнице Жака Гаудстикера, еврея-антиквара, который бежал из страны, когда на нее напали нацисты, сотни работ из его коллекции. В 2013 году в Германии стала громкой история квартиры Гурлитта, наследника торговца конфискованным искусством, в которой было около 1500 произведений неизвестного происхождения, часть из которых выставлялась на легендарной «выставке дегенеративного искусства» в 1937 году.

Знаковым и неоднозначным примером является и возвращение наследникам Казимира Малевича его картины «Супрематическая композиция», которую он оставил в Берлине после выставки 1927 года и передал на хранение архитектору Хуго Херингу, который позже вывез картину из Германии, чтобы спасти от нацистов. Но в 2000-е годы наследники художника добились через суд возвращения этой и других картин, осевших в западных музеях, как произведений, утраченных в результате преследования.

За последние десятилетия в Западной Европе известны десятки случаев, когда произведения искусства, украденные нацистами согласно установленному нацистами репрессивному законодательству, были возвращены их законным владельцам.

Теперь уже и белорусские власти распродают имущество безвинно репрессированных. Символический пример — недавно выставленные на аукцион 19 произведений из коллекции Виктора Бабарико. Еще в 2020-м белорусов пугали, что приобретенную «Белгазпромбанком» коллекцию белорусских художников готовят к вывозу в Россию.

А сегодня все происходит наоборот: власти сами выставляют произведения искусства на аукцион, где фактически единственными покупателями могут быть только коллекционеры из России, которые не гнушаются краденого. Потому что для всего остального мира они — токсичны и убыточны: украденное все равно придется возвращать.

«Наша Нiва» — бастион беларущины

ПОДДЕРЖАТЬ

Комментарии